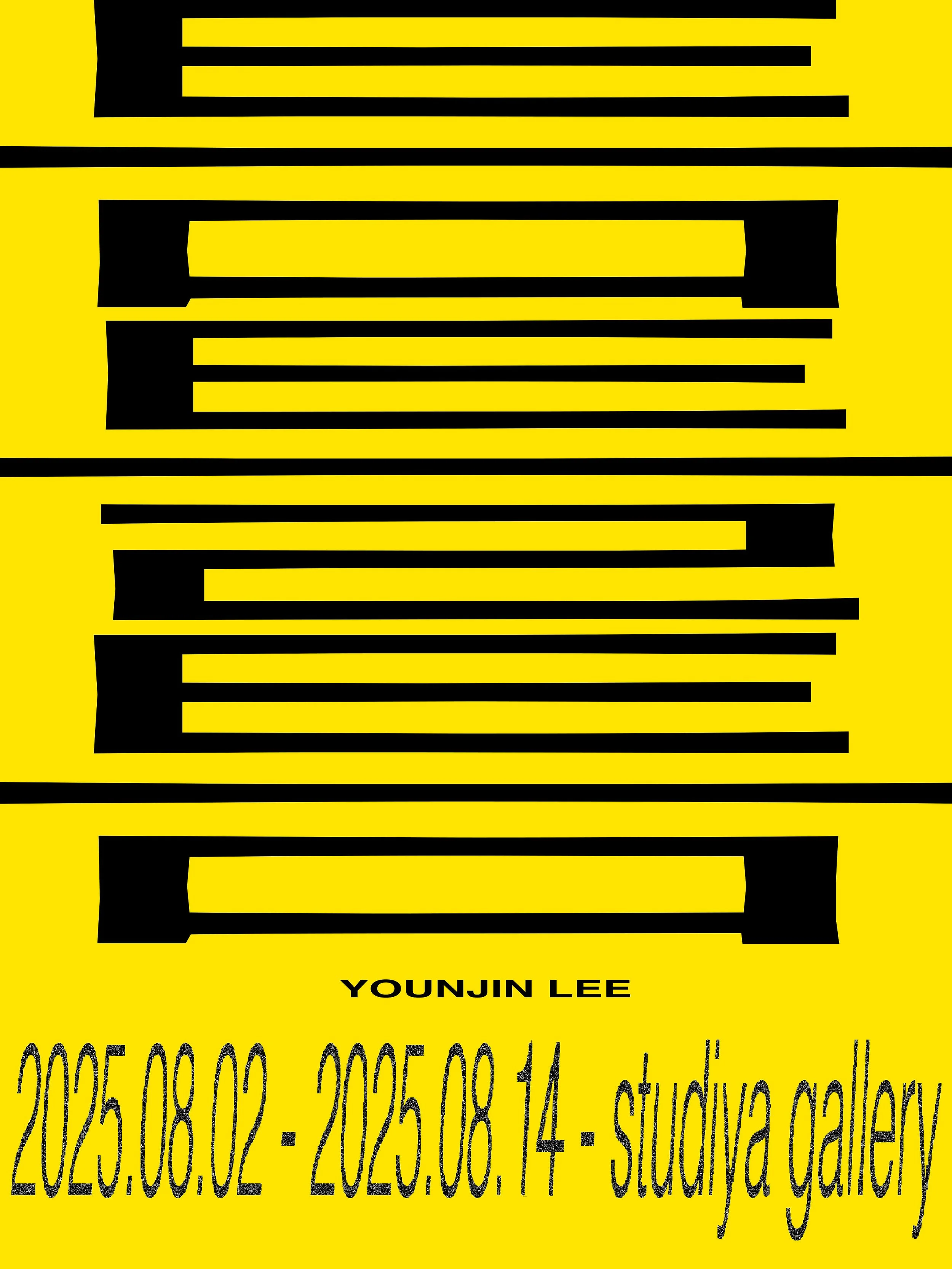

<Teum–Teul–Teum>

Solo exhibition by YounJin Lee.

2025.08.02 ~ 2025.08.14

The exhibition “Gap-Frame-Gap” focuses on the frame that supports the form of painting and its invisible gaps, revealing the possibilities of “between” in what appears to be a simple but fundamental structure. YounJin Lee uses repetitive rhythms derived from the underlying framework to support and reveal different elements, binding and untying them when they come into contact with their surroundings. The artist has continuously sensed these differences and built up her own rhythm in dealing with boundaries.

In her recent work, she divided a single long black painting into four pieces and scattered them throughout the space, inviting viewers to walk around the gaps between them and imagine patterns. One of the paintings is stood up like a wall, showing its back side. The translucent surface, composed of charcoal powder and thin gauze, reveals both the shadows and light that seep through the gaps between the front and back and the pigments.

The artist usually spreads a cloth on the floor to work. She draws on the traces left on the floor onto the back of the cloth, layering the previous traces on a new surface. This method of layering traces on top of traces is a choice to place the work not as a completely new starting point but as a continuation of existing actions, and to avoid assuming that the painting begins with a blank canvas.

Many of the works in <Teum–Teul–Teum> are titled ‘Circling’. This is because the artist felt that the repetitive act of completing a rectangular image by circling from the center to the edges while looking at the floor resembled the circling flight of a bird surveying the ground from high above. The artist captures human errors and irregularities that arise from the gaps that become apparent through the repetitive act of circling, and continues to expose herself to them until she becomes accustomed to them.

Ultimately, YounJin Lee's work seeks to reveal the flow of relationships by transforming fixed forms into provisional states through an endless rhythm that revolves between gaps and frames. Focusing on Eastern Taoist thought and the concept of wholeness (the idea that the whole is completely connected as one), he seeks to reveal the points where the canvas, frame, wall, and floor are ultimately closely connected. Deconstruction and reassembly, the repetitive layering of traces, and the folding and unfolding between two and three dimensions all seek to blur the notion of “boundaries,” refusing to separate interior from exterior, past from present, or action from result. In the process, the artist rearranges the authoritative language of art history—especially the frame of Western painting—within the continuity of material, movement, and time, seeking to make the work not a conclusion but an event of “continuation.”

전시 《틈–틀–틈》은 회화의 형식을 지탱하는 프레임과 그 비가시적 간극, 언뜻 단순하지만 가장 근본적인 구조에 집중하며 ‘사이’의 가능성을 드러낸다. 이연진은 표면 아래 숨은 뼈대를 이루는 틀에서 파생된 반복적 리듬을 통해, 상호 다른 요소들이 서로를 지지하고 드러내게 하며, 주변과 접점을 맺을 때 묶이기도 풀어내기도 한다. 작가는 이러한 차이를 지속적으로 감각하며, 경계를 대하는 자신만의 리듬을 쌓아 왔다.

최근 작업에서 작가는 길다란 하나의 흑색의 회화를 네 조각으로 분할해 공간 곳곳에 흩어놓고 관람자가 그 여백 사이를 걸어 다니며, 패턴을 상상하게끔 구성하였다. 이 중 한 그림은 벽처럼 세워져 뒷면을 보여주는데, 숯가루와 얇은 거즈천으로 구성된 반투명한 표면은 앞과 뒤, 안료의 틈 사이로 스며드는 그림자와 빛을 동시에 드러낸다.

작가는 평소 바닥에 천을 펼쳐놓고 작업한다. 바닥의 흔적이 천의 뒷면에 묻어나는 지점을 끌어와, 새로운 표면 위에 이전의 흔적을 겹겹이 잇는다. 흔적 위에 다시 흔적을 얹는 이 방식은, 작업을 전혀 새로운 기점이 아니라 이미 존재한 행위의 연속선상에 두기 위한 선택이며, 그림의 시작을 백지로 상정하지 않기 위함이다.

〈Walls〉(2023) 연작에서도 그는 ‘프레임–벽–프레임–벽’과 같은 반복 구조를 시도했다. 틀 위에 회화의 일부만 남겨, 무엇이 먼저였는지 분간하기 어려운 광경을 만들고, 안과 밖이라는 경계 자체를 흐릿하게 한다. 〈원(걷기)〉(2025)는 평면 작업이면서도 중심축을 따라 회전해 앞면과 뒷면이 변하는 혼성적 상태를 띄었다.

《틈–틀–틈》에서 다수의 작품은 〈Circling〉이라는 제목을 갖는다. 작가가 바닥을 보며 직사각형 도상을 중앙에서 가장자리로 돌면서 완성해가는 반복적인 행위가, 높은 허공에서 땅을 조망하는 새의 선회 비행과 닮았다고 느꼈기 때문이다. 작가는 서클링을 하며 반복하며 드러나게 되는 어떤 인간적인 오차와 틈새에서 생겨나는 불규칙함을 포착하고, 그곳에 계속해서 자신을 노출시키며 익숙해진다.

궁극적으로 이연진의 작업은 ‘틀-틈-틀’ 사이에서 끝없이 돌고 도는 리듬을 통해, 고정된 형태를 잠정적 상태로 전환시키고 관계의 흐름 자체를 드러내려 한다. 동양의 도(道) 사상과 전일성(全一性, 전체가 하나로 온전하게 연결되어 있음) 개념에 관심을 두고 그는 캔버스·프레임·벽·바닥이 결국 긴밀히 연결되는 지점을 드러내려 한다. 해체와 재조립, 흔적의 반복적 덧씌움, 2차원과 3차원 사이의 접힘과 펼침은 모두 ‘경계’라는 관념을 미끄러뜨려 내부와 외부, 과거와 현재, 행위와 결과를 분리하지 않으려고 한다. 그 과정에서 작가는 미술사의 권위적 어법—특히 서구 회화의 프레임—을 물질·움직임·시간의 연속성 속에 재배치하며, 작품이 완결이 아닌 ‘이어가기’의 사건이 되기를 모색한다.