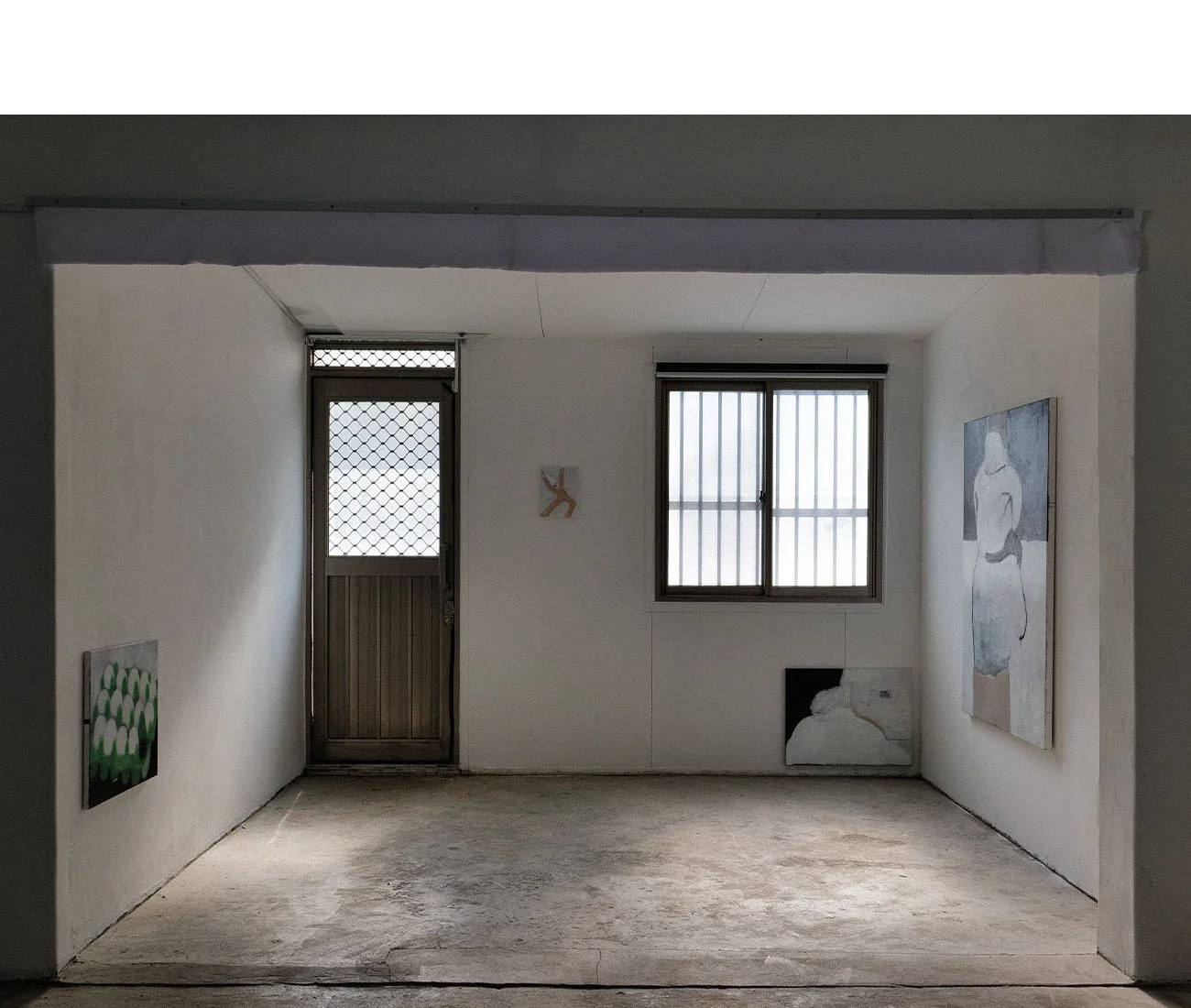

<Silence as mother tongue>

Exhibition by Dongmin Shin & Jihyo Lee.

2025.07.18 ~ 2025.07.29

Silence as mother tongue.

“Certain emotions are so small, light and transient, that they fade without becoming words. They exist as former sensations, hovering at the edges of awareness with only a layer of sentiment. If that which cannot be fully expressed in words are richer,

what does language lack of?

Jihyo Lee and Dongmin Shin focus on these surplus sensations - layers of unverbalized emotions. Their works are more about capturing than reproducing, detecting than inter- preting. They each contemplate unspoken scenes, the state of entities and images that exist before they are reduced to their essence, and mold them into visual compositions.”

The exhibition focuses on what is being ‘suspended’ rather than what is being ‘represent- ed’. It begins with ‘feeling’ rather than ‘seeing’. It hovers on the verge of becoming words, and its form leaves only its ‘possibility’ rather than claiming a specific meaning. The sensa- tion remains unspoken, floating.

Dongmin Shin

“I couldn’t see a thing. I opened the window slowly, letting the sticky particles creep deep into every nook and cranny of my body.I cupped my palms together and carefully scooped out the night, spilling both my hands full of night onto my desk. The small desk was filled with bits and pieces of the night. I grabbed one of the largest pieces, wanting to make something with it. Suddenly, I realized that the particles were breathing. I continued to unfold them and glue them together. I cut them into pieces. And I repeated the process of putting them back together again. My hands were stained black all over.”

Jihyo Lee

“It was said that if you take a painting away from yourself, there is nothing left, so you feel hopeless. On the contrary, if everything is taken away, there is still a painting left. It seems that there are certain people who should paint, and I thought, if I should continue? I try to run away from it, but I paint again, and then I think, could I continue? I try to gaze into situations and objects that will ultimately change. There is a certain urgency to capture them quickly. Once the moment passes, you can never experience or feel the same again. I hope to keep loving the sense of time in painting.”

모국어는 차라리 침묵

어떤 감정은 너무 작고, 가볍고, 일시적이어서, 단어가 되지 못한 채 사라지거나 지나간다. 이전의 감각으로 존재하며, 정서의 외피만 남긴 채 인식의 가장자리를 떠돈다. 말로는 온전히 표현될 수 없는 것들이 오히려 더 풍부하게 다가온다면, 언어는 무엇을 누락하고 있었던 것일까?

이지효와 신동민은 이러한 잉여적인 감각들— 언어화되지 못한 정동의 층위에 집중한다. 두 작가의 작업은 재현보다는 포착, 해석보다는 감지에 가깝다. 이들은 발화되지 않은 장면, 의미로 환원되기 전에 존재하는 사물과 이미지의 상태를 각자의 방식으로 응시하고, 시각적 구조로 조형해 나간다.

이번 전시는 무엇이 ‘표현’되었는가보다는 무엇이 ‘유예’되고 있는가에 중점을 둔다. ‘보는 것’이 아닌, ‘느끼 는 것’으로부터 시작된다. 말이 되기 직전의 자리에서 맴돌고, 그 형태는 특정한 의미를 주장하기보다는 그 ‘가능성’만을 남긴다. 그 감각은 여전히 말해지지 않은 채, 떠돈다.

신동민

“아무것도 보이지 않았다. 창문 밖으로는 불빛을 받아 반짝거리는 밤의 입자들만이 느릿느릿 떠다니고 있었 다. 천천히 창문을 열었다. 끈적이는 입자가 몸 구석구석 깊숙이 스미는듯 했다. 나는 양손바닥을 모아 조심스럽게 밤을 떠냈고 두 손 가득 담긴 밤을 책상에 흘러놓았다. 조그마한 책상은 온통 밤의 조각들로 가득했다. 무언가 만들고 싶다는 생각에 휩싸여 가장 큰 조각 하나를 움켜쥐었다. 문득 입자들이 호흡하고 있다는 생각이 들었다. 나는 계속해서 그것들을 펼쳐보았고 서로 이어 붙여보았다. 여러 조각으로 잘라내기도 했다. 그리고 잘라낸 조각들을 다시 하나로 만드는 것을 반복했다. 손은 온통 검게 물들었다.”

이지효

“자신에게서 그림을 빼면 아무것도 없고 그래서 절망적이라는 건 반대로 모든 것을 빼도 그림이 남아있는 거 아니냐고 했다. 그림을 그리는 사람은 따로 있는 것 같고 내가 이렇게 계속 그림을 그려도 될까 생각했다. 그림으로부터 도망치려고 하면서도 다시 그림을 그리다가 아무래도 그림을 그려야되나 하고 생각한다. 나는 결국은 변할 상황과 대상, 마음을 오랫동안 응시하려고 한다. 그때에 재빨리 잡아야하는 긴박감은 그 순 간이 지나버리면 다시는 같은 것을 경험할 수 없기 때문이다. 그림을 그리는 시간의 감각을 계속해서 좋아하고 싶다.”